处暑・避暑经济乘“热”而上|财经二十四节气

今日处暑(2025年8月23日),但全国多地“秋老虎”仍持续发威,避暑需求成刚需。从高铁站络绎不绝的游客,到海滨浴场里攒动的人影,清凉成了当下最紧俏的“商品”,“避暑经济”正持续升温。

随着避暑形式的多元创新和目的地消费场景升级,“避暑经济”正开辟出更广阔的市场空间。“避暑经济”如何引领文旅热潮?这背后藏着怎样的消费偏好与产业变化?本期《财经二十四节气》带你看。

持续高温的暑期,让“清凉避暑”成了不少人的刚需。中国旅游研究院预测显示,2025年暑期,国内旅游人数有望突破25亿人次,国民整体暑期消费规模预计达1.8万亿元。人们纷纷踏上旅程,寻找清凉之地。

同程旅行联合墨迹天气发布的《2025避暑旅行趋势报告》显示,今年避暑旅行市场中,受我国中东部高温天气影响,中东部地区游客涌向西部及东北地区避暑,长线旅行订单占比较去年同期提升超过10%。穿越多省的环线自驾游、昼伏夜出的塞外观星游、亲水娱乐项目,成为今夏避暑旅行的热门玩法。

在暑期高温的持续炙烤下,避暑需求正以超乎想象的速度重塑着消费市场。中国铁路官微数据显示,自7月1日至7月31日,暑运首月全国铁路累计发送旅客4.41亿人次,同比增长4.3%,日均发送旅客1421.3万人次。

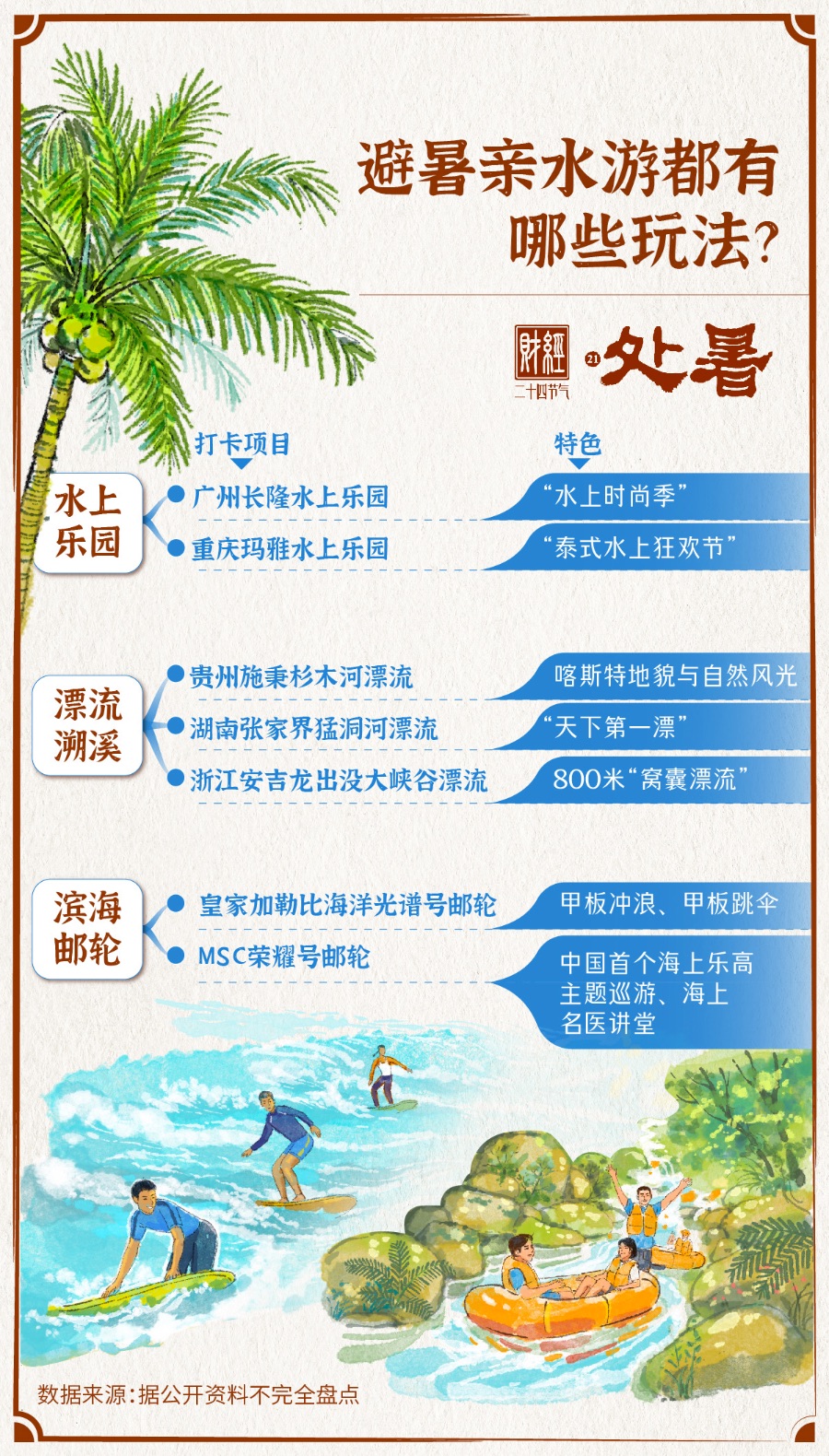

水上乐园、溯溪漂流、滨海邮轮等亲水避暑方式正成热潮。美团发布的《2025暑期热点及趋势报告》显示,7月以来,“水上乐园”搜索量环比增长176%,“漂流”搜索量环比增幅超247%。美团旅行数据显示,8月以来,亲水运动相关搜索和评论数据显著增长。其中,“溯溪”搜索量环比增长50%,“桨板”搜索量环比增长107%,带动周边设备租赁和教学服务需求增长。据中国新闻网8月7日报道,天津东疆边检站数据显示,自7月1日以来,天津邮轮口岸已查验出入境人员超6.5万人次、邮轮近30艘次。

从水上乐园的欢声笑语到漂流河道的湍急浪花,亲水避暑正在用最直接的方式为这个夏天降温,也为消费市场注入源源不断的活力。

如今,多元避暑形式为不同人群提供了丰富选择,深度文化体验、趣味户外活动等创新玩法也受到更多人的喜爱。避暑纳凉的传统习俗与现代商业结合,也催生出了其他“避暑+经济”业态。

昔日处暑时节出游迎秋、放河灯等习俗,如今已演变为“夜市、音乐节、夜间市集”等多元商业场景,夏夜成为消费增长的“黄金时段”。

美团旅行数据显示,7月以来,“夜游”相关搜索量和评论量环比上月均增长100%左右,且每逢周末就会迎来搜索小高峰。重庆玛雅海滩水公园的夜场水上派对开放至22点,每晚设有三场主题演出,结合灯光秀与DJ表演,热闹非凡;商家结合当地避暑活动推出的特色产品,让清凉体验有了具象的载体。这些富有地域特色的商品,也顺势成了游客留存避暑记忆的小物件。例如在今年的避暑旅游季,贵州省毕节市推出了“跟着非遗游毕节”“火把狂欢夜”等主题线路,游客在参与过程中,还能亲自体验蜡染等非遗周边的制作。

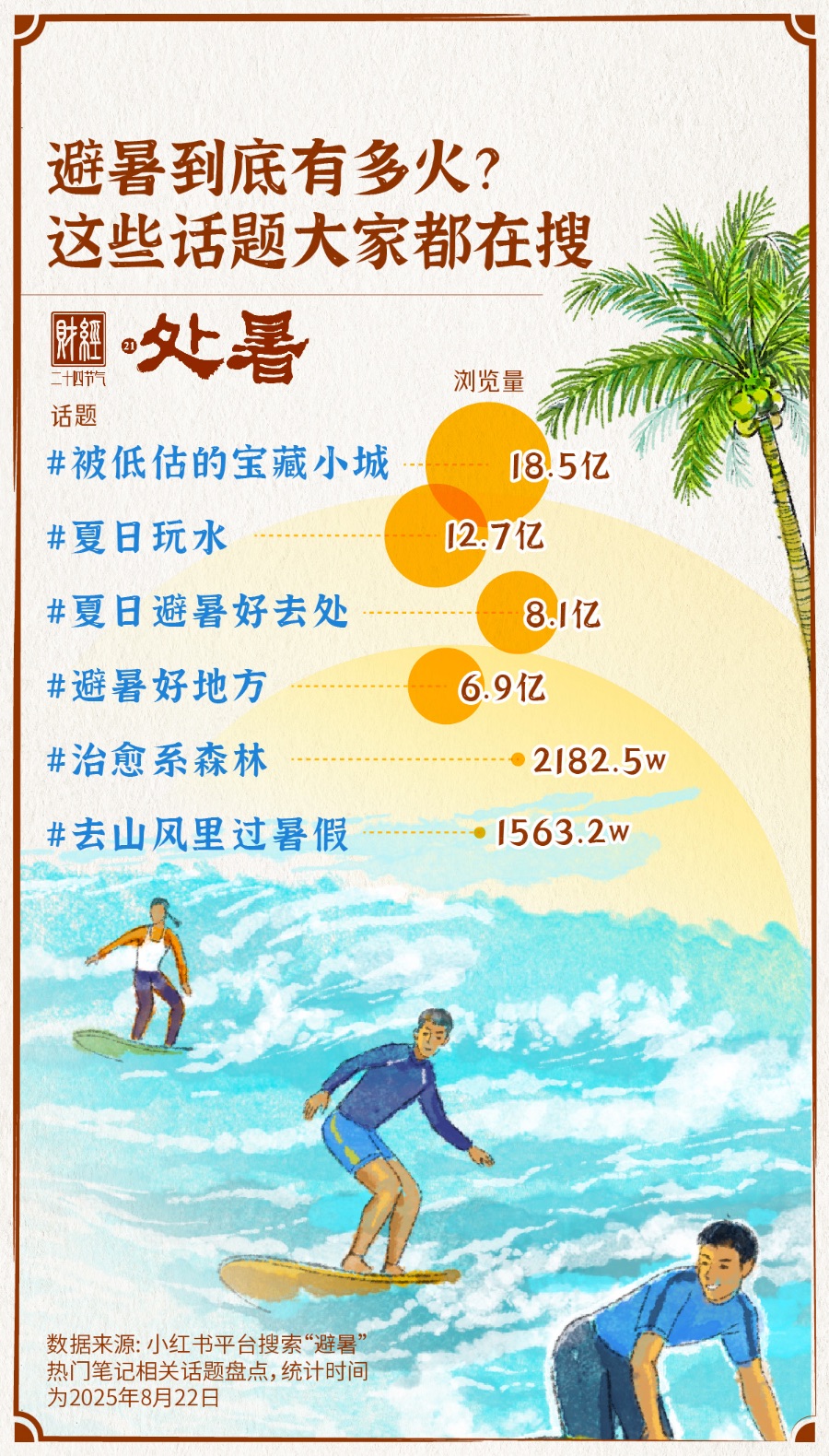

社交媒体上关于避暑话题的讨论同样热闹。仅在小红书上,“夏日避暑好去处”线亿次,涵盖多元避暑方式、热门避暑目的地推荐等,反映出大众对避暑的高度关注与多元探索。

“秋老虎”余温未散,大众避暑需求仍在,节气里的传统纳凉与现代商业的清凉服务撞出火花,“避暑经济”早已不是简单的逐凉而居。但热潮之下,问题痛点犹在。在客流高峰的考验下,管理短板更显突出。在江西资溪大觉山景区,其漂流项目虽受欢迎,却因检票系统不够成熟,常让游客大排长队;酷暑下,景区漂流等候区的防暑降温设备明显不足。部分地区还存在重流量轻体验、虚假宣传、退款难等问题,让不少游客的避暑之旅添了堵。

要让避暑经济激活更多消费活力,推动文旅、康养、住宿等产业持续发展,不仅要深耕自然禀赋,还需在管理、服务和体验上下足功夫。某种意义上,避暑经济已不仅仅是夏季的消费热点,更是生活方式升级与城市吸引力提升的一个缩影。